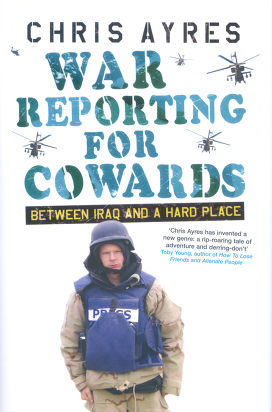

Военная журналистика для трусливых

Крис Айрес (Chris Ayres)

Крис Айрес (Chris Ayres)

Аль-Дивания, Ирак, 2003 год

Глава 1

Как обращаться с мертвым представителем прессы

День, как и все остальные мои дни в Ираке, начинался паршиво. Тем утром я проснулся, как обычно, от того, что меня крупно трясло, а все тело ломило от ночи, проведенной в военном джипе «Хамви». Разумеется, процесс пробуждения не должен быть сложным или болезненным. Первые двадцать семь лет моей жизни я повторял его ежедневно, даже не моргнув. Открыть глаза. Зевнуть. Почесать яйца. Посмотреть в потолок. Вылезти из постели. Зато пробуждение в «Хамви», на линии фронта во время вторжения в другую страну – это нечто совершенно иное. Во-первых, для того, чтобы уснуть в кабине машины, потребуется немало акробатики: голова болтается в нескольких дюймах от голого металлического пола, правая нога - где-то за левым ухом. Позвоночник трещит так, будто его переломили, как трубочку для коктейля. Если тебя не убьет война, то сон в «Хамви» точно угробит. Посмотрите, чем закончил Дэвид Блум, репортер с канала NBC: он умер в 39 лет от тромбоза глубоких вен – он же «синдром экономкласса» - проведя слишком много ночей скрюченным в своем «Блуммобиле».

Затем начинаешь вспоминать, как прошла ночь: крики «Тревога! Тревога!», нелепая суета в три часа ночи в поисках противогаза, резиновых сапог и перчаток, по рации докладывают о боевых потерях. А потом начинаешь вспоминать сны, больше похожие на галлюцинации: размытые, коричневатые образы родителей, теть, дядей и дедушек с бабушками. Потом накатывает волна вины – за то, что ты делаешь с их маленьким мальчиком, которого они все эти годы няньчили. И, разумеется, за то, что ты делаешь с ними самими, за непереваренный завтрак, которые они усилием воли удерживают в желудках каждый раз, когда смотрят новости по телевизору. О да, сны с поля боя лучше забыть. Поскорее. Снаружи наш щербатый «Хамви» выглядел так, будто ему место на набережной Сансет-Стрип: несуразно огромная тачка для тусовок, раскрашенная под камуфляж ради прикола, а в багажнике джакузи и PlayStation. Однако внутри машина была доверху набита рациями, сухпайками и здоровенной круглой платформой, на которой стоял пулеметчик, серьезный, уже в летах, младший сержант по имени Фрэнк Хастлер, который в иной жизни, наверное, мог бы быть физруком в школе. Он стоял на крыше за пулеметом 12 калибра – такие ставили во Вторую мировую на бомбардировщики B-17. Одно попадание в живот разорвет тебя пополам, как рождественскую петарду.

Передо мной сидели водитель, юный американец ирландского происхождения Мерфи по кличке Дэн-Драчун, и командир экипажа, наполовину тринидадец Рик Роджерс, которого все, кроме родной матери, звали Бак. Прямо у меня за головой валялись две замызганные мутно-оливковые униформы иракской Республиканской гвардии и покоцанный «Калашников», которые мы изъяли при жесткой, страшной зачистке дома на окраине города Аль-Насирия. Узкие сиденья «Хамви» с набивкой из дешевого поролона, обтянутые драным брезентом, были установлены, казалось, в спешке и в последний момент. Через две недели мне показалось, что у меня все ягодицы в синяках.

В какой-то момент я готов был поклясться, что они кровоточат.

«С**нь господня, ты позырь, какой скорпионище!» Это был Мерфи, несколькими ночами ранее. Он только что обнаружил недостаток сна прямо на земле в пустыне: на ней блестела хитином и извивалась целая энциклопедия ползучих тварей. Пехотинец (едва достигший возраста, когда можно покупать алкоголь, и говоривший с густым акцентом ирландской деревенщины) недоверчиво уставился на существо, прервавшее ту пародию на сон, которой приходилось довольствоваться на иракском фронте. Потом он врезал по сердитому паукообразному прикладом винтовки.

«Эй, кэп, видал? Эта дрянь могла залезть мне в спальный мешок! Да она мне в ж**у могла заползти!» - Бак возлежал на капоте «Хамви», вглядываясь в созвездия над головой. Отдаленный грохот бомб, сыплющихся на позиции Республиканской гвардии, эхом разносился по бесконечным просторам песка и грязи. «Спи на машине, Мерфи», - меланхолично ответил он. - Там тебе никто в ж**у не залезет». «Где этот чувак из газеты?» - спросил Мерфи. «На заднем сиденье. Сержант спереди. На крыше спи».

Скрючившись на заднем сиденье, я слышал, как снаружи кто-то сплевывает табак, расстегивает спальный мешок, а потом грохот, производимый невысоким, крепким пехотинцем, забирающимся по лестнице на борту машины. Звякнув лестницей, Мерфи подтянулся на крышу. Где-то грохнула бомба, и несколько иракцев погибли ужасной смертью. «Звезды-то какие, е**!», - заметил Мерфи. «Как на курорте», - буркнул Бак. Передо мной зашуршал костюм химзащиты Хастлера. «Лично я подумываю, не купить ли мне в Ираке домик к пенсии», - объявил он. - Это, или открою первый чертов „Старбакс“ в Багдаде».

Само собой, сон на земле таит в себе еще одну опасность — риск скатиться на противопехотную мину. Ее, наверняка, закопали в подарок еще иранской пехоте, когда американцы были союзниками Ирака. Если мне оторвет ноги, думал я, это сильно затруднит утренний туалет. Ну и наверняка, порвется мой спальный мешок, набитый гусиным пухом. Его я купил еще в Беверли-Хиллс, где должен был бы писать про вечеринки со знаменитостями и кинопремьеры.

Не то чтобы я предвкушал свои утренние процедуры с особым трепетом. В то утро, как и в большинстве случаев в Ираке, первым делом мне нужно было вырыть окоп размером примерно с гроб. В моем распоряжении была запекшаяся грязь топей, бесконечной нейтральной полосы в междуречье Тигра и Евфрата.

Теоретически, если успеть запрыгнуть в окоп во время обстрела, то вероятность выжить повышается на 80 процентов. Только эта статистика, а вовсе не страсть к тяжелому физическому труду, заставляла меня копать новый окоп каждый раз, когда мы меняли позицию. Но каждому, кто изучил вопрос досконально, окоп, как и освещенный аварийный выход в «Боинге-747», сложно воспринимать всерьез. Для начала, если ты уже не лежишь в окопе, когда на тебя падает ракета или заряд миномета, то уже, скорее всего, слишком поздно. А потом я вспомнил, что нам говорил инструктор из SAS (элитное подразделение британского спецназа — прим. пер.) — кряжистый северянин со злыми глазами и сокрушительным рукопожатием — на курсах военной подготовки для журналистов: «Даже если ты успел залезть в окоп, - сообщил он с ухмылкой, сквозь которую блеснул железный зуб, - спасешься ты, только если шрапнель после взрыва снаряда полетит вверх». Он воздел очи к потолку. «Но некоторые минометные снаряды устроены таким образом, чтобы взрываться шрапнелью вниз. - Он пожал плечами. - Вот тогда твой окоп бесполезен». Разумеется, окоп бесполезен и тогда, когда в минометном заряде, прилетевшем на ваши позиции, лежит ампула со штаммами оспы или баллон ядовитого газа.

Если издательство Frommer’s когда-нибудь опубликует путеводитель по Ираку, глава о топях будет краткой. Ведь это бесконечно унылый район страны, которая, положа руку на сердце, и сама-то никогда особым обаянием не славилась. После первой Войны в Заливе Саддам осушил болота и отправил своих головорезов зачистить местность от племени маадан, или болотных арабов, живших там тысячелетиями. Усатый псих решил, что безобидные мааданы представляют угрозу его партии «Баас».

Меньше чем за десятилетие мааданы практически исчезли с лица земли, а их прежний дом превратился в пустошь из высохшей тины и заброшенных противотанковых рвов, среди которых изредка ковыляла тощая коза. Немногие оставшиеся в живых мааданы выглядели, как призраки, с торчащими из жалких лохмотьев костями. Когда мы впервые въехали на их территорию, мы раздали немного пакетов «гуманитарной помощи». Ирония, разумеется, в том, что под владениями мааданов спрятано столько нефти, что на нее можно целиком купить фирму Microsoft, и еще останется сдача на General Electric. Но, благодаря санкциям, введенным после первой Войны в Заливе, иракскому лидеру не удалость нажиться на геноциде.

В это мрачное утро меня беспокоило лишь одно: сверху грязь имела консистенцию жидкого теста, зато глубже была тверже засохшей ириски. По моему лбу струилась смесь грязи и крема от загара, затекая в глаза. Я вгрызался в землю с бесконечной обреченностью Сизифа. Это была весьма жестокая зарядка: топи за ночь основательно промерзли, зацементировав и без того жесткую глину. Ирак славится своей жарой, но, как наверняка предупредит путеводитель Frommer’s будущих более мирных туристов, мороз тут не менее жуткий. Более того, во время печально знаменитой вылазки группы Браво-два-ноль в Ирак в 1991 году один боец SAS погиб от обморожения.

Когда поднялось солнце, земля все еще была не мягче кирпича, зато столбик термометра уверенно пополз к отметке 37, так что мне пришлось снимать модный альпинистский комплект North Face, поверх которого был надет драный костюм химзащиты. Однако я не осмелился снять с пояса противогаз и герметичную фляжку на бедре. Мой тяжелый бронежилет с большими буквами «ПРЕССА», напечатанными специальной отражающей краской, тоже пришлось оставить. Бака, Мерфи и Хастлера это ужасно забавляло: то и дело кто-нибудь из них подходил ко мне, тыкал в грудь и говорил: «Вот, нажимаю» (игра слов: press означает и глагол «нажимать», и существительное «пресса» — прим. пер.). Кроме того, каждый не преминул напомнить мне, что мой бронежилет — единственный синий предмет во всей южноиракской пустыне, а, возможно, и во всем Ираке. Мимо такой шикарной цели не промахнется даже самый косоглазый и неопытный иракский снайпер. Площадь цели можно было дополнительно увеличить, если откинуть специальную пластинку из обтянутого тканью кевлара, прикрывавшую мои яйца. О, это бы бойцов точно повеселило.

Бака, Мерфи и Хастлера это ужасно забавляло: то и дело кто-нибудь из них подходил ко мне, тыкал в грудь и говорил: «Вот, нажимаю» (игра слов: press означает и глагол «нажимать», и существительное «пресса» — прим. пер.). Кроме того, каждый не преминул напомнить мне, что мой бронежилет — единственный синий предмет во всей южноиракской пустыне, а, возможно, и во всем Ираке. Мимо такой шикарной цели не промахнется даже самый косоглазый и неопытный иракский снайпер. Площадь цели можно было дополнительно увеличить, если откинуть специальную пластинку из обтянутого тканью кевлара, прикрывавшую мои яйца. О, это бы бойцов точно повеселило.

По крайней мере, язвили они, я смогу на собственной шкуре проверить, выдержит ли бронежилет попадание из АК-47, как обещает производитель. Мне показалось, что ни один из бойцов старается не задерживаться возле меня слишком долго.

Время шло. Я кромсал глину.

Я заметил, что начался необычно сильный ветер, который поднял в воздух всю засохшую глину с берегов болот, окрасив мир в сюрреалистический рыже-бурый оттенок. Точно, подумал я: побольше сюрреализма, а то не хватало.

Пока я рыл свой окоп, я вспоминал припадок трусости, который меня и привел в Ирак. Я крепко спал в Лос-Анжелесе — куда меня отправила газета «Таймс» писать забавные легкие заметки о жизни на западном побережье США — когда пол подо мной начал жужжать и трястись. Это был телефон. На том конце был Мартин Флетчер, редактор отдела зарубежных новостей и мой начальник. На экране будильника возле моей постели было пол-седьмого утра. В Лондоне, однако, было уже пол-третьего. Флетчер наверняка был на ногах уже часов восемь подряд и, что еще хуже, уже пообедал. За обедом Флетчеру часто приходили в голову идеи. А идеи Флетчера чаще всего означали работу для меня.

«Айрес, хочешь на войну?», - радостно спросил Флетчер. Рядом со мной лежала Алана, моя подруга, дремавшая в безмятежном забытьи, не слыша разговора, который вскоре изменит все и навсегда. Я попытался подкачать крови к отделу мозга, отвечавшему за обработку требований Флетчера, зачастую весьма заковыристых. Но против меня были похмелье от вчерашней попойки и хроническое отсутствие эспрессо в организме. «Да! - булькнул я. - С удовольствием!» Мой мозг, не осилив поток входящих данных, автоматом выдал стандартный ответ, как браузер, который, если нет коннекта, показывает домашнюю страницу. Отвечай утвердительно, вспомнил мозг. Проявляй энтузиазм. Зарубежные корреспонденты обязаны любить войну, в конце концов. Какой журналист лучше бы валялся у бассейна в Западном Голливуде, попивая каппучино из Urth Café, набирая репортажи с вечеринок после «Оскара» с Дональдом Трампом и Элтоном Джоном? И разве не писал Гомер в «Илиаде», что каждый человек должен побывать на войне, ведь война, как и любовь, одна из главных тайн жизни? Ой, или это был Хэмингуэй? Хотя нет, Хэмингуэй вроде говорил, что на войне ты сдохнешь, как собака, ни за что?

Вот тут я окончательно проснулся. Флетчер продолжал: «Американцы там мутят какую-то программу... Вот и впишись туда, Айрес. Хорошо?» Я опять проквакал что-то оптимистичное, и Флетчер повесил трубку. Вот г***о-то какое, подумал я, и заснул обратно. Мне снился бульвар Сансет, буквы HOLLYWOOD на склоне холма, Малхолланд-драйв. Когда я снова проснулся, до меня наконец дошло, что я наделал. Интересно, Флетчер это серьезно задумал? Наверное, нет, рассуждал я. Зачем посылать голливудского корреспондента 27 лет от роду и без боевого опыта на войну? До чего дурацкая мысль. Вне сомнений, я проторчу всю командировку в Катаре, откуда буду посылать «яркие» зарисовки о поваре, который жарит омлет для бравых бойцов. Так моя газета поучаствует в войне. На всякий случай, если вдруг Флетчер не шутил, я заготовил гениальный план отступления — так я проявлю энтузиазм, даже, я б сказал, героизм, но в то же время не полезу под пули зазря. Я впишусь на американский авианосец. Мне пофиг, что там говорили Гомер с Хэмингуэем. На борту американского авианосца еще никто не сдох, как собака, ни за что.

В иракских топях было сложно сосредоточиться на копании. Хотя я был на войне уже две недели, я так и не привык к сотворенным человеческой рукой ударным волнам, которые ежеминутно сотрясали илистые берега топей. Удары были такой силы, что они наверняка отражались на шкале Рихтера. Зато я более-менее научился их различать. Грохот вдали — бомбы с истребителей F-15. Хлопок, похожий на пощечину, — это открыли огонь 155-миллиметровые гаубицы из нашего собственного подразделения. А вот «пфут-пфут-пфут» — это летят снаряды от иракского миномета. Из всех звуков этот самый отвратительный.

Само собой, я пытался реагировать на них как беззаботный мачо. Не получалось. Почти от каждого взрыва я бросал лопату и помимо своей воли орал: «Б**, это еще что?» Бойцы поворачивались ко мне, щурясь от бледного, пыльного солнца, и объясняли: «Кто-то попал под раздачу». Потом они качали головами, то ли от безнадежности этого «чувака из газеты», то ли, что более вероятно, от восторга перед сугубой мощью огня вокруг них.

«Галимо было бы такой х***й огрести, - добавляли они после некоторого размышления, покачав еще раз головой. - Ваще без мазы, е**».

Трудно было не согласиться. Да, отвечал я, действительно, неприятно вышло бы. Я представлял себе кровавую баню в нескольких милях от нас, куда из наших гаубиц летели снаряды размером с канистру для бензина. Они разделялись на маленькие бомбочки, которые проливались дождем чистого страдания на тех, кому не повезло оказаться внизу. «Молодцы, пехота, - говорил днем ранее майор. - Танкистам даже стрелять было не по кому — одни ошметки лежат». Неудивительно, что бойцы пехотного батальона, к которому я был приписан, гордо называли себя Несущими смерть издалека. Они работали с эффективностью фабричного конвеера по разборке, выплевывая тонны частей иракских тел. Вне всякого сомнения, Флетчеру надо было сказать «нет». Но стремление к первенству оказалось сильнее. Другими словами, мне не хватило смелости. Флетчер — сотрудник «Таймс» старой закалки. Высокий и подтянутый, как марафонец, с аккуратно зачесанной темной шевелюрой, мозгом на миллион гигабайт и безупречной улыбкой, он идеально подходит на главную роль английского зарубежного корреспондента. Хотя, строго говоря, у него руководящая должность, он ездит на работу на велосипеде и никогда не носит галстука. Излишне заметить, что он непристойно шикарен для мужчины, разменявшего пятый десяток, с женой и тремя детьми-подростками. («Флетчер — нямка», - призналась мне однажды коллега). Между тем, карьера его складывалась не иначе как блистательно: образование получал в Эдинбурге и Пенсильвании, почти десять лет проработал шефом вашингтонского бюро «Таймс» — в переводе с журналистских реалий это примерно как петь в Rolling Stones — а потом писал репортажи из Белфаста и, наконец, бестселлер о своих путешествиях по Америке «Почти рай» (Almost Heaven). Не секрет, что в Лондоне Флетчер не выносит кабинетной работы. Когда он громоздится за своим компьютером, то выглядит, как жалкая игрушка. Флетчеру место в поле. Желательно в каком-нибудь опасном и экзотическом поле.

Вне всякого сомнения, Флетчеру надо было сказать «нет». Но стремление к первенству оказалось сильнее. Другими словами, мне не хватило смелости. Флетчер — сотрудник «Таймс» старой закалки. Высокий и подтянутый, как марафонец, с аккуратно зачесанной темной шевелюрой, мозгом на миллион гигабайт и безупречной улыбкой, он идеально подходит на главную роль английского зарубежного корреспондента. Хотя, строго говоря, у него руководящая должность, он ездит на работу на велосипеде и никогда не носит галстука. Излишне заметить, что он непристойно шикарен для мужчины, разменявшего пятый десяток, с женой и тремя детьми-подростками. («Флетчер — нямка», - призналась мне однажды коллега). Между тем, карьера его складывалась не иначе как блистательно: образование получал в Эдинбурге и Пенсильвании, почти десять лет проработал шефом вашингтонского бюро «Таймс» — в переводе с журналистских реалий это примерно как петь в Rolling Stones — а потом писал репортажи из Белфаста и, наконец, бестселлер о своих путешествиях по Америке «Почти рай» (Almost Heaven). Не секрет, что в Лондоне Флетчер не выносит кабинетной работы. Когда он громоздится за своим компьютером, то выглядит, как жалкая игрушка. Флетчеру место в поле. Желательно в каком-нибудь опасном и экзотическом поле.

Флетчер едва мог сдержать зависть в голосе, когда посылал меня на задания в отдаленные уголки Штатов. «Езжай! Радуйся!, - кричал он. - Это же так круто! И подумай о нас, бедных душах, прозябающих тут за столами... Окей? Хорошо». Флетчер заканчивал почти все свои предложения этим «хорошо», произнесенным с такой скоростью и напором, что гласные практически исчезали. Это звучало будто он был так занят, что говорил исключительно аббревиатурами, будто второпях написанный имейл: «Хрш». Я отчаянно стремился понравиться Флетчеру. Мне казалось, что он перестанет считать меня «настоящим» зарубежным корреспондентом и пошлет кого-нибудь еще — напомнив себе как можно скорее отозвать меня из Лос-Анжелеса.

Так что мне оставалось винить только себя в том, что я копаю усерднее каторжника, одет в удушающий костюм химзащиты камуфляжной раскраски с противогазом и флягой, а также тяжеленный ярко-синий бронежилет, который, наверное, был виден из космоса. Каждые пару минут я проверял, не отвалился ли противогаз и, что еще более важно, не выпала ли из сумки выданная мне еще в Кувейте ампула на десять миллиграмм, с помощью которой можно сделать инъекцию себе самому. В ампуле был диазепам, эвакуировавший бы меня от газовой атаки в приятную безболезненную смерть.

«Ты поймешь, что пора принимать, когда начнешь плясать чокнутого цыпленка», - хихикая, сообщила мне крепкая лесбиянка-инструктор на армейской базе в Кувейте. Для наглядности она нервно подрыгалась. «Чокнутый цыпленок», насколько я понял — это мои предсмертные конвульсии, в которых я буду содрогаться, выцарапывая собственные глаза, захлебываясь кровью, рвотой и кожно-нарывным агентом в собственных легких. Несколько раз с момента приезда в Ирак я подумывал, не принять ли диазепам на всякий случай заранее.

Солнце приближалось к зениту, и мне наконец удалось вырыть норку размером с небольшую ванну. Потом я выкурил Marlboro Light, почти последнюю из блока, купленного в последнюю минуту в Кувейт-сити. Каждый раз, затягиваясь, я вдыхал летающую в воздухе пыль, которой я к этому момент наглотался столько, что она текла у меня из носа, а глаза слезились. Порывы ветра становились все сильнее, а рыже-коричневая муть — гуще, так что видимость все время ухудшалась. Я не впервые задумался, не станет ли этот окоп моей могилой — или нам придется снова менять позицию, и я потрачу еще три тысячи калорий на выкапывание нового. Наше подразделение с неофициальным названием «Катана», как самурайский меч — до командировки в Ирак оно квартировалось на японском острове Окинава — с момента перехода иракской границы не задерживалось на одной позиции дольше нескольких часов. Пока я стоял и курил, опершись на лопату, я разглядел, как сквозь пылевую завесу ко мне приближается Бак. Мой день начался неважно, но дела, как видно, намеревались пойти еще хуже.

Рику Роджерсу по кличке Бак был 31 год. Он был чернокож, атлетически сложен, родом из Великобритании и Тринидада. Бак мне нравился — у него к бронежилету был пристегнут охотничий нож, и он рассказывал про английский футбол и крикет певучим стаккато, напоминавшим Уилла Смита — но мне было ясно, что он не восторге от того, что на первом его боевом задании за ним тащится иностранный журналист. Особенно если это перепуганный бриташка, чей багаж отнимает ценное место в кабине «Хамви», отведенное под воду и сухпайки. Честно говоря, я не винил Бака за его раздражение. Сидя с ними в «Хамви», я сошелся с Баком — а также Хастлером и Мерфи — довольно близко. По крайней мере, настолько, что понял, что всем им больше всего на свете нужно то, от чего я как раз старался убежать подальше: бой. Позже, гораздо позже, когда я был уверен, что Бак соврал мне в той грязной луже на боку шоссе в девяноста милях от Багдада, я наконец понял: так и есть. Он занимался тем, чем был должен. И, наверное, каким-то странным образом Бак заботился и о «чуваке из газеты» у себя на хвосте.

Честно говоря, я не винил Бака за его раздражение. Сидя с ними в «Хамви», я сошелся с Баком — а также Хастлером и Мерфи — довольно близко. По крайней мере, настолько, что понял, что всем им больше всего на свете нужно то, от чего я как раз старался убежать подальше: бой. Позже, гораздо позже, когда я был уверен, что Бак соврал мне в той грязной луже на боку шоссе в девяноста милях от Багдада, я наконец понял: так и есть. Он занимался тем, чем был должен. И, наверное, каким-то странным образом Бак заботился и о «чуваке из газеты» у себя на хвосте.

Еще до отъезда из Кувейта Бак обещал мне показать методичку по обращению с прессой, которую ему выдали в штабе — он сказал, что хочет доказать мне, что ничего от меня не скрывает. «Вот, нашел», - сообщил он, доставая из бронежилета мятую и затертую брошюрку. Он вручил ее мне. Тоненькая. «Все разговоры идут „под запись“», - сообщалось где-то на первых страницах. Вобщем, я почти утратил интерес к чтению, пока не наткнулся на гораздо более длинную главу под названием «Как обращаться с мертвым представителем прессы». «Обращайтесь с мертвым или раненым представителем прессы так же, как вы обращаетесь с товарищем-морским пехотинцем США». «Спасибо», - поблагодарил я, выхаркнув еще сгусток бурой слизи, но Бак уже удалялся в сторону «Хамви»

Я услышал крики, приглушенные завыванием все усиливавшейся бури. Потом еще крики. Разглядеть удалось только какую-то суету вокруг орудий — что могло означать только одно: мы опять выдвигаемся. Я грустно взглянул на свой окоп. Когда я забрался на заднее сиденье «Хамви», Бак был явно возбужден. Погодные условия делали поиск новой позиции почти бессмысленным, но из штаба поступил приказ. Наши GPS-приемники, определяющие положение по сигналу со спутника, и в хорошую-то погоду не сильно помогали. А приборы ночного видения, незаменимые при съезде с трассы в темноте, в песчаной буре не работали, так что вряд ли пригодились бы и в пурге или пылевой буре. Однако приказ есть приказ. Я пытался что-то записывать, но лампочка моего ноутбука мигала красным, а блокнот был весь разодран и облеплен грязью.

Процедура поиска новой позиции выглядела примерно так: командирский «Хамви» — то есть наш «Хамви» — ехал в авангарде, подыскивал площадку, где «Несущие смерть издалека» могли бы разместиться и покрошить еще пару сотен иракских тел, потом быстро двигался дальше. Побыв передовой группой — не в передовой группе, а самой группой — я открыл для себя новые горизонты страха. Именно по этой причине мои несчастные, разукрашенные синяками булки не разжимались с самой границы с Кувейтом.

Каждый раз, когда мы съезжали с колеи, я ждал, что мы наедем на мину, что из кустов выскочат бойцы иракской «нерегулярной армии» с гранатометами. Больше всего я боялся плена. В Пакистане корреспонденту Wall Street Journal Дэниэлу Перлу заживо отрезали голову на камеру. Кто знает, может, Республиканская армия сделает то же самое со мной. Кроме того, у меня была с собой книжка Энди Макнаба «Браво-два-зеро», в которой он рассказывает о проваленной вылазке отряда SAS в Багдад — видимо, не самый удачный выбор чтения в дорогу, если учесть, что солидную часть книги занимают описания пыток, которым иракцы подвергли Макнаба. Когда мы наконец находили подходящую площадку, нам часами приходилось сидеть в одиночестве. Иногда мы просто ездили кругами, пока младший сержант сканировал местность в прицел своего пулемета, а его пустынные ботинки отплясывали чечетку на круглой платформе рядом со мной. Он так ожесточенно жевал жвачку, что я слышал хруст его челюстей сквозь вой дизельного мотора «Хамви».

Получив приказ двигаться, «Несущие смерть издалека» начали собирать гаубицы, а мы с ревом унеслись в ржавую мглу искать новую позицию. До заката оставалось еще несколько часов, но пылевая буря уже свела видимость до нескольких метров. Я мрачно сидел на заднем сидении трясущегося, ревущего «Хамви», пялясь на стойку для винтовок перед собой.

Я бы не брал в руки оружие, но меня в неформальном порядке научили стрелять из M-16 Мерфи. Не то чтобы я так рвался взять этот урок, разумеется. «Мне кажется, тут есть небольшая этическая проблема», - нервно проблеял я, зная, что мой английский акцент наверняка звучит помпезно и нелепо для мускулистого пехотинца из Вермонта. Из всех бойцов отряда «Катана», он же батарея «Кило», с Мерфи я проводил больше всего времени, в основном потому, что Мерфи постоянно стрелял у меня мои Marlboro Lights. Он сообщил мне, что его прозвали Драчуном Дэном за постоянные стычки, в которые он ввязывался в ночных клубах. «А че, у вас в Лондоне махач бывает?» — это было первое, что он у меня спросил в то утро, когда мы познакомились.

Мерфи, обладатель феноменально непристойного словарного запаса, в философских понятиях был, мягко говоря, не силен, и явно не понял, в чем состоит моя моральная дилемма. Он просто посмотрел мне в глаза и сказал: «Ну и че, если начнется какая-нибудь срань, и ты можешь замочить иракского чувака и спасти мне жизнь, или НЕ замочить иракского чувака и дать мне сдохнуть, че ты делать-то будешь?» Это звучало скорее как приказ, чем как вопрос. А ведь мне предстояло провести остаток войны в одном «Хамви» с Мерфи. Я с тайным презрением относился к идее о том, что «внедренные» журналисты — репортеры типа меня, приписанные к военным частям США — были хоть как-то беспристрастны. Я хотел, чтобы Бак и его ребята надрали иракцам задницу, ничуть не меньше, чем они сами. В конце концов, от этого зависела моя жизнь. «Я пристрелю этого ублюдка», - быстро сказал я. Потом я взял винтовку из его рук.

Пока мы ползли по недостроенному шоссе, морщась своими уже окончательно рыжими от грязи лицами, я размышлял, не придется ли мне наконец пустить в ход винтовку М-16. Я заметил, что Саддам через равные промежутки вдоль шоссе понастроил уродливых бетонных остановок для пикников, в комплекте с бетонными грибочками. Я напомнил себе больше никогда не ругаться на «Макдональдс». Грязевая буря тем временем все усиливалась К этому времени мы уже практически непрерывно харкали рыжей мокротой и постоянно хватались за респираторы, которые нам выдали, чтобы защитить легкие от дыма горящих нефтяных скважин. Толку от них было мало. В конце концов буря вынудила нас остановиться.

Гаубицы были где-то далеко позади — вполне возможно, что они даже не выдвинулись. Из нашего отряда было видно только пару других «Хамви». Мы ждали. Мы были в полном одиночестве, а еще мы застряли. По рации докладывали о ветре такой силы, что он переворачивал грузовики, а машины влетали друг другу в зад. Ехать дальше было бы безумием.

Гаубицы были где-то далеко позади — вполне возможно, что они даже не выдвинулись. Из нашего отряда было видно только пару других «Хамви». Мы ждали. Мы были в полном одиночестве, а еще мы застряли. По рации докладывали о ветре такой силы, что он переворачивал грузовики, а машины влетали друг другу в зад. Ехать дальше было бы безумием.

Уже стемнело. Бак взял рацию и приказал всем бойцам сохранять спокойствие и не покидать машины — заблудиться можно за секунды, а поисковые группы потеряются не менее быстро. Да и кто знал, кто там прячется за откосом справа или на илистых берегах слева?

Я вспомнил, как пехотные начальники в Кувейте хвастались, что пехотные дивизии — это «всепогодные соединения», которым нипочем преграды иракского сезона весенних дождей. Но воющий ветер и грязь заставили меня почувствовать себя персонажем поэмы Уилфреда Оуэна, которого я учил в старших классах (Оуэну не повезло погибнуть от германской пули за неделю до конца Первой мировой; его матери прислали похоронку в День перемирия). В то время эти поэмы казались такими устаревшими, ненужными. В конце концов, современная война была чистой, быстрой и эффективной. Американцы могли проезжать целые страны за то время, за которое немцы продвигались на метр во время битвы на Сомме. Для меня пятидневная Война в Заливе номер один смотрелась как увлекательная компьютерная игра с лазерными прицелами и самолетами, выглядевшими так, как будто их спроектировали и построили на Марсе.

Но это была не игра. Я представлял себе, как должно было выглядеть мое лицо со стороны — покрытое, как и все предметы вокруг нас, запекшейся рыже-бурой дрянью. Ситуация ухудшалась — что в подобной ситуации было весьма достойным достижением со стороны судьбы — и тем, что с севера на нас надвинулся грозовой фронт, и мы вздрагивали при каждом раскате грома.

Молния создала новые проблемы. Дело в том, что кодовым словом для химической атаки ракетами «Скад» тоже было «Молния». В результате каждый раз, когда Бак говорил про грозу, все хватались за противогазы. К этому моменту было уже так темно, что я не мог разглядеть собственную руку в резиновой перчатке. Дыхание сперло. «Если бы я был иракцем, сейчас было бы самое время пойти в атаку», - пробормотал Бак.

Затем из рации донесся шум помех, а вслед за ними — катастрофически плохие новости. Да, денек выдался что надо. «Есть контакт», - проскрежетал далекий монотонный голос. «Контакт» на языке пехоты, из которого все эмоции удалены хирургически, чтобы не нанести вред моральному духу личного состава, означает нападение врага. Если пехота отвечает огнем, то это означает, что бой принят. Обмен ядерными ударами — это, видимо, белая свадьба. В первую ночь вторжения я пытался убедить себя, что c нами могут «контактировать» только иракские новички — те, которые ездят на «ниссанах» и «тойотах» с приваренными к крыше пулеметами. Они - не проблема.

Но не тут-то было. На контакт вышла, сообщила рация, дюжина иракских танков советского производства — наверняка из Республиканской гвардии. Я сразу подумал о семье и доме. Это было серьезно, куда серьезнее, чем все, что с нами было с момента отъезда из Кувейта. Мы не видели перед собой ни на метр. Мы были слепы, хромы и одиноки во тьме. Возможно, со мной сыграло злую шутку собственное воображение, но я готов был поклясться, что слышал грохот танковых моторов, который доносил до нас ветер. Танки удалось обнаружить лишь благодаря тому, что артиллеристы пальнули во тьму зарядом белого фосфора, который осветил поле битвы. Каждый заряд «свечки», по сути, на пару минут превращает сотню гектаров ночи в день. Яркость измеряется в свечах, что кажется нелепым анахронизмом — ведь каждый наш заряд белого фосфора способен затмить миллион источников открытого огня.

Перед нами разминала мышцы перед боем пехота. За нами еще одна артиллерийская батарея готовилась прикрыть их огнем. После мучительных пяти минут ожидания наконец загрохотали гаубицы. Впервые я надеялся, что их выстрелы будут как можно более смертоносны. К черту мои хлипкие пацифистские капризы. Я хотел, чтобы иракцев уничтожило, разнесло на клочки. От взрывов все топи сотрясало мощными толчками. Я посочувствовал какому-нибудь погонщику верблюдов или маадану, которого злодейка-судьба надоумила разбить палатку в неправильном месте. Кроме того, я чувствовал себя так, как будто к моей системе подключили шланг с адреналином. Я думал, как это — погибнуть, и как это вообще происходит. Пойму ли я вообще, что по нам попали? Что может наделать попадание из пушки советского танка? Сгорю ли я заживо или превращусь в «розовый пар», как любят выражаться пехотинцы? Что я почувствую при этом? Я свернулся клубком на заднем сиденье «Хамви», завернулся в спальный мешок и закрыл глаза. Правой рукой я слегка приподнял липучку на сумке от противогаза и проверил, на месте ли ампула диазепама, снадобья радостной смерти. Я попросил прощения у Бога, в которого никогда не верил, за то, что я его игнорировал, хотя, если так подумать, я уже был в аду. Я молился о сне, драгоценном сне. Но он не приходил.

Перед нами разминала мышцы перед боем пехота. За нами еще одна артиллерийская батарея готовилась прикрыть их огнем. После мучительных пяти минут ожидания наконец загрохотали гаубицы. Впервые я надеялся, что их выстрелы будут как можно более смертоносны. К черту мои хлипкие пацифистские капризы. Я хотел, чтобы иракцев уничтожило, разнесло на клочки. От взрывов все топи сотрясало мощными толчками. Я посочувствовал какому-нибудь погонщику верблюдов или маадану, которого злодейка-судьба надоумила разбить палатку в неправильном месте. Кроме того, я чувствовал себя так, как будто к моей системе подключили шланг с адреналином. Я думал, как это — погибнуть, и как это вообще происходит. Пойму ли я вообще, что по нам попали? Что может наделать попадание из пушки советского танка? Сгорю ли я заживо или превращусь в «розовый пар», как любят выражаться пехотинцы? Что я почувствую при этом? Я свернулся клубком на заднем сиденье «Хамви», завернулся в спальный мешок и закрыл глаза. Правой рукой я слегка приподнял липучку на сумке от противогаза и проверил, на месте ли ампула диазепама, снадобья радостной смерти. Я попросил прощения у Бога, в которого никогда не верил, за то, что я его игнорировал, хотя, если так подумать, я уже был в аду. Я молился о сне, драгоценном сне. Но он не приходил.

Следующий заряд «свечки» показал, что гаубицы промахнулись. Что неудивительно при таком ветре, который наверняка снес снаряды на несколько миль вбок от цели. Иракские танки все так же вгрызались в глину, направляясь прямо к нам. Командиры их экипажей наверняка уже предвкушали, как Саддам увешает им всю грудь медалями. Шутка ли — уничтожить половину американского артиллерийского конвоя, заблудившегося во тьме. Я представлял себе, как Саддам, с его чертами Большого брата, слепившимися в диктаторскую ухмылку, с нежностью прикрепляет награды к мутно-оливковым мундирам иракцев. На их щенячьих глазах наворачиваются слезы. Вы уничтожили американских неверных, скажет им Саддам.

Вдруг рация донесла известие, которого мы все ждали, но не думали, что это вообще возможно в такую погоду. «Посылаем к вам F-15», сообщил монотонный голос, имея в виду бомбардировщики — наверняка с одного из тех авианосцев, на которые я отчаянно пытался попасть. Бак, до этого безмолвно разглядывавший распятие на приборном щитке «Хамви», со всего размаху шлепнул по рации. «Дамы и господа», прогремел он, «встречайте F15!»

Но не все так просто. «Ждите через тридцать эм», продолжил монотонный голос, имея в виду минуты. Потом помехи. И тишина. © 2005 Chris Ayres from War Reporting for Cowards first published by Hodder Headline reprinted by kind permission of the Author.

© 2005 Chris Ayres from War Reporting for Cowards first published by Hodder Headline reprinted by kind permission of the Author.

Перевод — Алексей Ковалев.

Опубликовано: 29/06/2012 10:02

08/11/2013